京都の中心部、烏丸御池から少し西へ行った住宅街の中に、全国的に知られる金運神社「御金神社(みかねじんじゃ)」があります。

鳥居が金色に輝くこの神社は、金運アップを願う人々の聖地ともいえる存在です。休日ともなれば境内は多くの参拝客であふれ、京都でも屈指の人気スポットとなっています。

金色の鳥居が象徴する「金運上昇」の願い

御金神社を訪れると、まず目に飛び込んでくるのが黄金色に輝く鳥居。

まるで太陽の光を反射しているかのようなその姿は、見る者の気持ちを明るくし、自然と「お金が貯まりそう」と感じさせます。

(筆者撮影)

鳥居の金色は単なる装飾ではなく、「金属」「鉱物」「通貨」などを司る神様をお祀りしていることに由来します。

この神社の御祭神は金山毘古命(かなやまひこのみこと)。

鉱山や金属の神として古くから信仰され、現代では「金属」や「金運」にまつわる神様として広く知られ、縁起のよい神社として多くの参拝者が訪れています。

境内の雰囲気と、意外と知られていない「奥の参拝所」

筆者が訪れたのは休日の午後でした。

境内は思った以上に狭く、参拝の列が鳥居の外まで続いていました。

それでも、金色の鳥居や絵馬、そして社殿の前に並ぶ人々の表情はどこか明るく、全体が活気に満ちています。

一方で、本殿の右奥にももう一つの参拝所がありました。奥には神鏡が置いてありました。

筆者撮影 撮影日:2023.04.12

こちらは気づかない人も多いのか、参拝しているのはほんの数人。

静かな空気が漂っていて、ゆっくりと手を合わせることができました。

この場所は、より内面的な願い事を伝えるのにふさわしい雰囲気です。

人混みの中でも、こうした「静けさ」を感じられるのが御金神社の魅力の一つかもしれませんね。

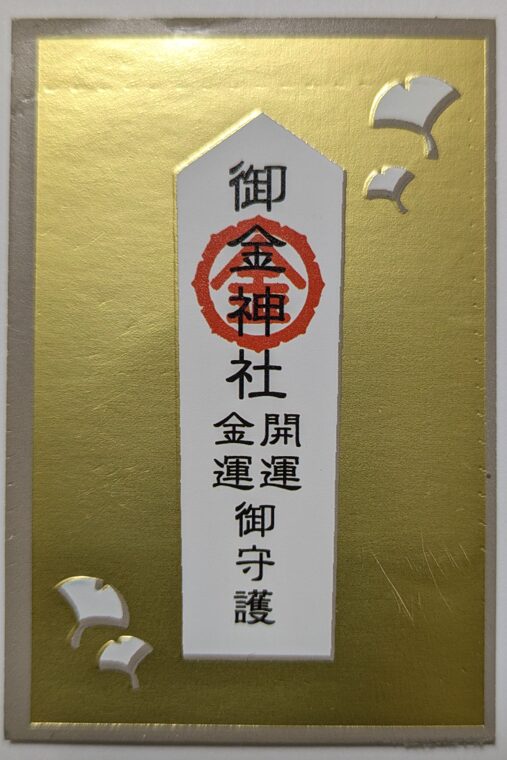

御金神社の人気のお守りと絵馬

御金神社には多くのお守りが並びますが、特に人気があるのは「金運守」と呼ばれる黄金色のお守りです。

財布に入れて持ち歩く人も多く、「参拝してから前向きな気持ちになれた」など、気持ちの面での変化を語る声もあります。

↓私が買ったのはコレ カード入れに収めるカード守りです。カードで難儀に遭いませんように!

筆者撮影

また、絵馬も特徴的で、金色の絵馬に硬貨の形を模したデザインが施されています。

絵馬掛け所は一面が金色に輝き、まさに“お金の滝”のような景色。

願い事を読むと、金運や仕事の成功などを願う言葉が多く並んでいました。みな真剣に金運アップを願っていることが伝わってきます。

御金神社の歴史とご祭神

御金神社は、もともとこの地にあった個人の邸宅内の祠を起源としています。

明治16年(1883年)、地元の有志によって神社として整備され、今日に至ります。

ご祭神の金山毘古命は、金属全般を守護する神であり、刀鍛冶や金細工師、鉱山関係者などからも信仰を集めてきました。

近年では「金運の神様」として全国的に有名になり、ビジネスパーソンや投資家、主婦層まで幅広く訪れています。

アクセスと基本情報

-

住所:〒604-0042 京都府京都市中京区西洞院通御池上ル押西洞院町614

-

アクセス:地下鉄「烏丸御池駅」または「二条城前駅」から徒歩約6分 市営バス「二条城前」「堀川御池」「新町御池」各バス停より徒歩約4分

-

拝観時間:自由(社務所は9:00~17:00)

-

拝観料:無料

-

駐車場:なし(近隣コインパーキングを利用 御金神社前の道路は狭いので要注意です!)

写真撮影と画像出典について

境内の撮影は自由にできますが、混雑時には他の参拝者の迷惑にならないよう注意が必要です。

実際に訪れて感じた御金神社の魅力

実際に訪れてみて感じたのは、「小さいのにエネルギーを感じる神社」という印象でした。

参拝者が多く賑やかではありますが、不思議と嫌な雑踏ではなく、明るく前向きな気持ちになれる場所です。

特に右奥の静かな参拝所では、落ち着いて心を整えることができ、「ここは金運だけでなく、気持ちの面でも前向きになれる場所だ」と感じました。

参拝時に気をつけたこと

境内はとてもコンパクトなため、混雑時は譲り合いながら参拝することが大切です。

また、住宅街の中にある神社なので、大きな声で話さないよう配慮したいと感じました。写真撮影の際も、他の参拝者のプライバシーに配慮しながら楽しむのがおすすめです。

まとめ

御金神社は、「金運アップ」というわかりやすいご利益だけでなく、訪れる人々に明るい気持ちを与えてくれる場所です。

京都の中心部にありながら、参拝のたびに新たな発見がある不思議な神社。

金色の鳥居をくぐり抜けた先で、あなたの運気もきっと輝きを増すことでしょう。

【免責事項】

当サイトの内容は、取材・体験・文献をもとに構成していますが、効果やご利益を保証するものではありません。

参拝・拝観に関する最新情報は公式サイトまたは現地掲示をご確認ください。

コメント